今回の五島列島旅の目的は、基本的に教会巡りが中心でした。

まあ五島に行く人の多くも、それがメインのような気もします。

今回は福江島で周った教会などを簡単に紹介していきます。

福江島にある教会について

行ったことがないと、少し分かりにくい話になるかもしれませんが…

まず、五島列島の下五島と呼ばれる「五島市」はいくつかの島で構成されています。

そのうち教会がある島は、最大の福江島と奈留島(なるしま)、久賀島(ひさかじま)、嵯峨ノ島(さがのしま)の4島です。

画像は五島列島のWikipediaから拝借してきました。

五島市が上の地図で言えば、紫色の島々です。

五島市には20の教会があり、うち福江島には13の教会があります。

世界遺産に選ばれたのは、あくまで奈留島と久賀島の教会の一部であり、その他は上五島と呼ばれるエリア、または長崎・熊本の方になっていますので、そこはご承知おきください。

つまり福江島の教会に世界文化遺産はありませんが、それはそれで良い教会もあるのです。

①浦頭教会(うらがしら)

最初に行ったのが、この浦頭教会。

福江島の北部、坂をちょっと上って行くと教会にたどり着きます。

ここはノアの箱舟をイメージして作られた「白亜の教会」なんだとか。

ノアの箱舟って神様のリセットボタンというイメージですが、合ってるんでしょうか?

②堂崎天主堂

堂崎天主堂については、既にふれた通りであります。

③宮原教会

続いては宮原教会。

ここに教会があるのは、看板を見なければ気が付かなかったことでしょう。

特に目立った駐車場もありませんでした。

こんな時に、原付だとそっと停められて良かったです。

外観(正面)はこんな感じです。

町内会の集会所と言われたら、そう見えます。

ただ、それが本来の信仰の在り方なのかもしれませんね。

そして山道などを走って行きます。

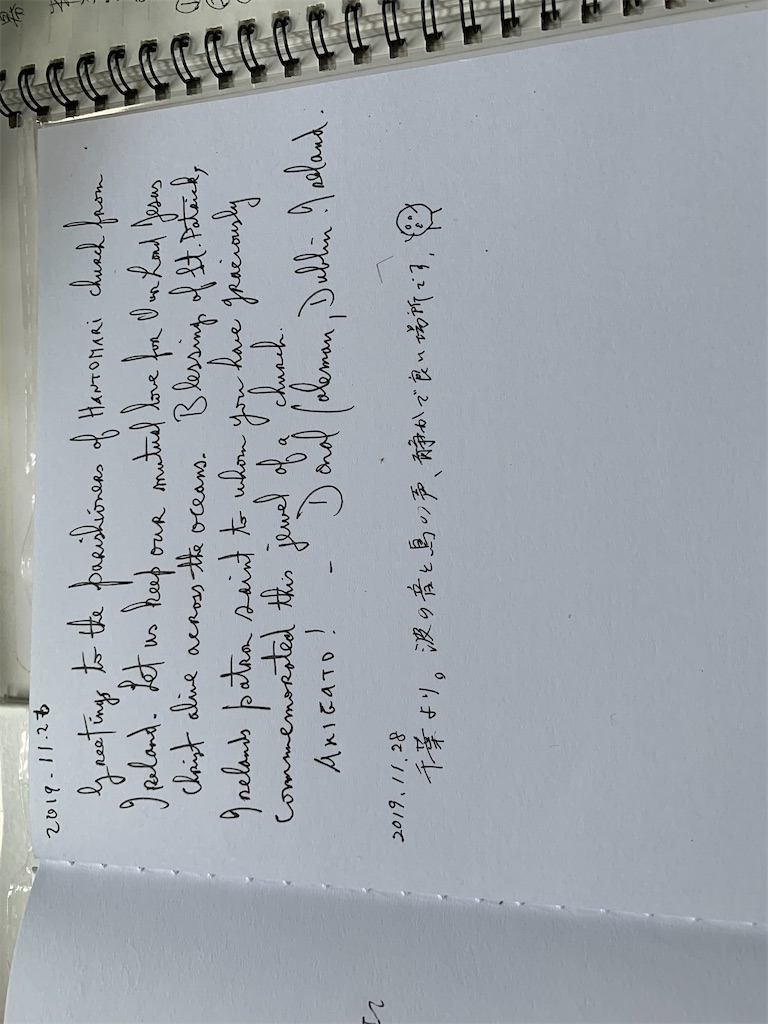

④半泊教会(はんとまり)

こちらは半泊教会。

海沿いにあり、石垣とソテツ(?)でやや沖縄感があります。

何となく雰囲気のある門。

石垣は台風から教会を守るため、近隣の信徒たちが協力して石を積み上げたんだそうです。

ここも木造感満載の素朴な造りの教会です。

車も通らないので波の音も穏やかに聞こえ、時折鳥の声が響くだけという静寂につつまれた空間でした。

周りに住宅も少ないですが、中はきれいです(どこもだいたいそうですが)。

管理されている方々は大変でしょうね。

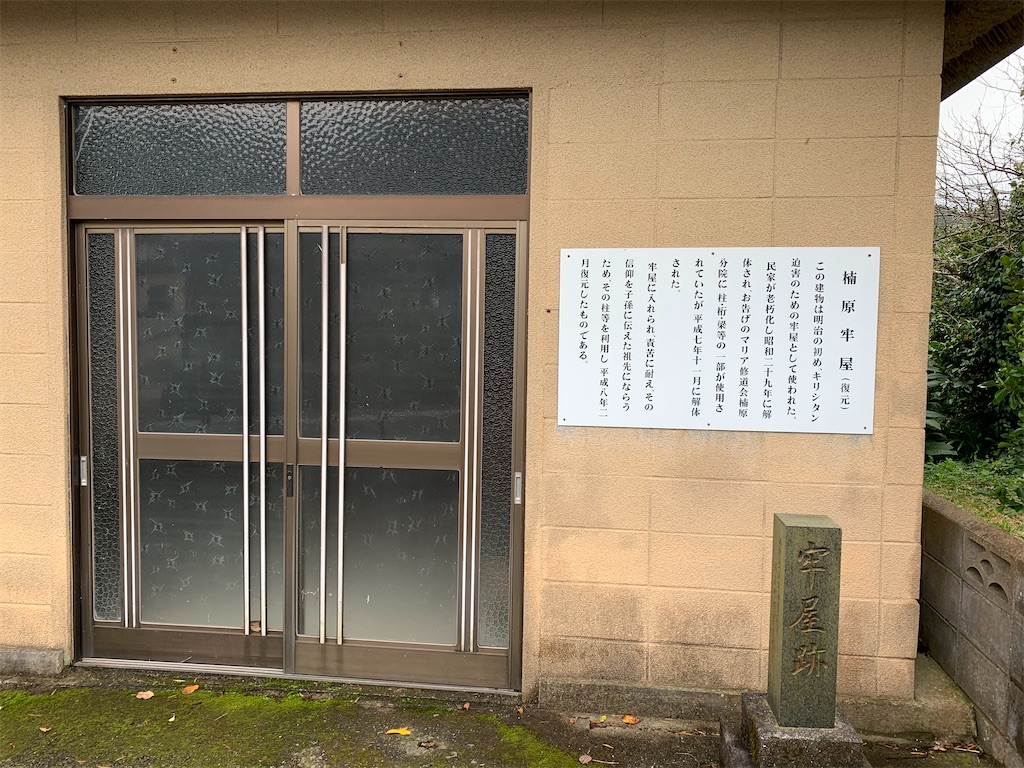

・楠原牢屋

ここは教会ではありません。牢屋です。

なんでも、キリシタンが迫害されていた頃に、ここに監禁されていたとか。

今はちょっとした資料室みたいになってますが、監禁されていた方々の名前なども書かれていました。

⑥楠原教会(くすはら)

こちらは楠原教会です。場所としては、楠原牢屋のすぐ近くです。

うってかわって赤レンガで重厚感があります。

レンガのすすけ具合がまた良い雰囲気を醸し出しています。

庭や鐘もあり、聖母像や祈りを捧げる子ども達も。

また駐車場も広く、公衆トイレも立派でした。

・道の駅遣唐使ふるさと館

ここまでキリシタン・教会系でしたが、道の駅だけは遣唐使推しでした。

遣唐使は唐(中国)との交易。確かに五島列島は立地上は立ち寄りなどに最適な場所の一つだったことでしょう。

お土産やトイレの利用にはいいかもしれません。

名物は、椿油、かんころもち、五島うどんなどです。

⑧貝津教会(かいつ)

最後は貝津教会。

素朴な外観ですが、ここはステンドグラスが非常にきれい。

特に夕方頃は、日が伸びて教会の中まで照らし出します。画像は拾い物。

ただステンドグラスって外から見てもほとんど分からないんですよね。

これがステンドグラスですが、こんなに地味なもの。

教会を巡って感じたこと

教会と一口にいっても、サイズや立地は様々です。

しかし、教会の本質は「祈りの場」。

神聖ささえ保たれていれば、大きさや歴史も問わないということではないでしょうか。

むしろ小さくて住宅地内にあるような教会こそが、日常と信仰をより強固にするような、本来の信仰の在り方と言えるかもしれません。

私のような無宗教でいい所取りすればいいと考えている人間にはよく分かりませんけどね。

ただ、確か楠原教会に入った際、圧倒的な「無音」の空間で、逆に耳~頭が痛くなったんですよね。あれは神罰だったのだろうか。

おまけ:砂に描いたふなっちょ。